| 2004 |

|

| JÃúÔ |

Wï¼ |

ìƼ |

|

ìiàe |

|

2004/P2/4`P2/19

|

èyE~jA`

[W

[hloqdrrhudQOOS`QOOT[ |

èyÆ²Ì éRO¼Ììƽ¿ |

|

½ÊA§Ì©|AØH |

|

|

QOOSNÅãÌWïÅ·B±êÜÅM[ƲÌ[¢ìƳñiGæAÅæA¤A©|AØHÈÇjðSɬi̧ìð¨è¢½µÜµ½BTu^CgÍuhloqdrrhudQOOS`QOOTvAeX¡ÅàÖSÌ é±ÆAóÛIȱÆðe[}ƵħìB

*PQSúPWFOO`¨qlÆìÆÌð¬ïðJõܵ½B |

|

|

|

| @ªØÙ¾Yìi@@@@«E |

| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |

¡oWìƼ

HcõF @@

Ê

À¡mÆ @@

©í

àõIq@@@AN

ÎqxÁ@@@½Ê

åò@]@@@@©í

ªìì@@@½Ê

¬ì»@@@½Ê

ÐRs@@@ûÊ@e

@

ÐR@_@@@

½Ê

Á¡ç@@@§Ì

¬àVP]q@ ½Ê

¬ÑêY@@@ØH

òº@F@@@ §Ì

àVºÀãq@

Ê

Äc³â©@@½Ê

Äcß@@@½Ê

{@[@@@ ½Ê

yéFü@@@ §Ì

c²m@@@

§Ì

¿c²ç@@@ ½Ê

y{åã@@ @©í

cRG@@@ ½Ê

¼ºÞÂq@@ t@ubN

·Jì¼ü@@

½Ê

L£iq@@@@½Ê

¼ËNq@@@@ºÅæ

ªØÙ¾Y@@ ¤

ö£Cv@@@ ú{æ

Rºu@@@

§Ì

nÓ¼F@@@ Åæ |

|

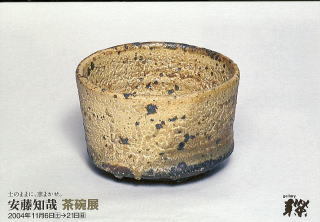

2004/PP/6`P1/21

|

§EÄEé@Äc³â©ÂW |

Äc³â© |

|

|

|

|

| @[§EÄEévAfÞFI[KW[izjA

Aõ |

u»±çÅEñÅ«½N[o[ð®É¿AèA

ªüÁ½RbvÖúèÞBú·éÆAõª·µÞûüÖ×·pȵȪçAsðLεĢB

ð¡ÌsÀèÅ\ÍIÈ¢îÉÚðü¯éÙÇATXƵ½CªÉÈé̪íú ¾B»µÄúX¬êoéîñÍA¢Âµ©÷¬ÆÈÁÄ«ºÌ³ªµàÌð»çȳ¹éB

ÈOA½©Ì͸ÝÅʱÆðl¦½±Æª éB»µÄ¯ÉȺ¶«éÌ©A¶«æ¤Æ·éÌ©ðl¦½B

ssÉúAÉu©ê½N[o[ÍA÷ðƵAªð¤Èç¹ÂÂAæÃ~ɶ«Ñé½ßÌõðßÄAsðLεAtðL°Ä¢éBv

PXWON¶ÜêB»ÝA¼Ã®|påwåw@üp¤ÈÝwB |

|

| 2004/P/6`P1/21 |

À¡mÆ@qW |

À¡mÆ |

|

©í

|

|

u¡AyµñÅ¢é±Æª¢Â© èÜ·BêÂÍAe¢SyÅ̧ìÍÈ©È©vÁ½æ¤ÉÈçȢ̪ʢB»µÄSÂðüêÄÄÆÏ»µÄyµ¢BAçÖòÍäeÎð²Éµ½àÌð§¾çÖÆí¹ÄPQROxÒ³ÅÄÆ«ê¢Èu[O[ÉÈéB±Ìæ¤Év¢Â¢½±ÆðFXâÁÄ¢±¤Æl¦Ä¢Ü·Bv

ulÌqð©ÄAPOãÌqªÎÁ½EEEEBÎÁ½Æ¢¤æèà¨àµë©Á½Ìŵå¤B¡ñÍAy¡ð¶©µ½AyµñÅgÁÄ¢½¾¯éqð½³ñÂèܵ½Bü¡µ¢¨ð²pÓµÄA¨Ò¿µÄ¨èÜ·BºÐA¨o©¯¾³¢Bv |

©ï

PXTWN@¤m§¼øf¬¶

PXXPN@@PXXPNδ«ÀÆo|ðnßé

PXXTN@@¬´ºÉzq

PXXVN@@àc|êÌAVX^g

PXXXN@@^CÉ_NEFÉÄì©

QOOON@@AtJEK_A}PE~o[XJbWÉÄ[NVbv

QOORN@@M[èy@ÂW

QOOSN@@j

[[N\[z[acLuDWv[NVbv

@@@@@@@M[èy@ÂW |

|

|

| qT6q |

@ùÝqTOq |

|

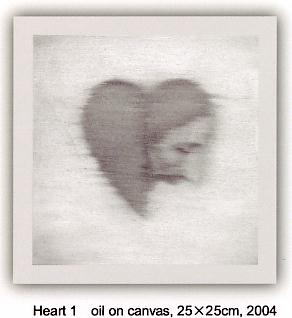

| 2004/PO/2`PO/PV |

ÐRs@[g| |

ÐRs |

|

ûÊ

|

|

|

|

|

|

ú{Æ[bpÅ©Ââ·éÐRsÌÂWð¡NàM[èyÅJ⽵ܵ½B

ÐRÍcãêÉÂêçêJgbN³ïÉÊÁÄ¢éBu¸ì̳³â«ºð·¢½èAsÂvcȲð©éÆ¢Á½AOÕ̱â¶oÉG³êħìµÄ¢évÆêÁÄ¢é±Æ©çÞÌìi©çó¯éCApNg̳Í_é̱ª¶½Ìª¹ÉʶĢé©çÅ ë¤BÞÉÆÁÄn쮩̪¹Èé±ÆÌ椾Bìið©ÄܸóÛIÈÌÍmg[Å èȪçFÊ𴶳¹éBܽÞÍ¡ÌãÌA[eBXgÅà èA¹ÈéC[Wð ÜÅà»ãIÈè@Å\»µÄ¢éB

¡ñÌe[}ÍugvBVìðSÉu¹ÈévªïêðßsµA©é¤ÌzÍðh·éoÁIÈ¢EªWJ³ê½B

ÐRÍAPXUVN¶ÜêB®SÈÆwÅAûÊA

ÊApXeAAÊ^AfÈdzܴÜÈ\»ðg¤B

QOOONÉìiÌ\ðnßÄ©ç}¬É[bpenÅÌdwghahrgnmJ걢ĢéB

ªð

PXUVN@¶Üê

QOOON@ÂWi¬ìæL@j

QOOQN@ÂWif

@y

@x@hCcj

QOORN@ÂWir

Ql

@beBQ@hCcj

QOORN@mhb`eQOOR@snjxn@

QOORN@ÂWiM[èy@¼Ã®j

QOOSN@`AGbZ@hCcj

QOOSN@ÂWiM[èy@¼Ã®j |

|

|

|

|

|

I[vjORT[guNlbg̲×vÆA[eBXgg[N

@POQúiyjPWFROæèNlbgRT[gÆA[eBXgg[NðJ⽵ܵ½BÄؼq³ñAlb³ñÉæéNlbgcÍÐRìiɵ¢ÈðIñÅ¢½¾«ïêS̪ ½½©È[hÉïÜêܵ½BܽÐR³ñÌA[eBXgg[NÍÆwȪçvÌæÆÉÈéßöâCOÅÌ®AßN©©¯ÈÈÁ½@³IÈe[}ð»ãIè@Åð§ìµ½í¯ÈÇðí©èÕb³êGÉηéðª[Üèܵ½BBȨìÆÉÆÁÄ¡ñÌe[}Í@³æð`¢½àèÅÍÈAàÊ©çN«o½àÌÅ éAÆ¢¤±Æŵ½B

@ |

|

| 2004/9/11`9/26 |

¼ºÞÂque`aqhb`W |

¼ºÞÂq |

|

|

|

|

|

|

|

| Lgðn߽̪PXWONBÈ~N¸ÍIÉÂWJÃð±¯éBPXXTNAXWNAQOOONƱ¯ÄeÜðèÉ·éBá¦ÎACA^[iViLgEB[N¡leXWOvܼBFðIÑAlpÉÀ×éBÚIÍÈB½¾SnæBÐÆÂAÓ½ÂAãûÉAÎߺÉAaßÌòAÉÎAÈñÅàÈ¢³FA[įóðz¢A⢾CÓÉ©¦éB |

|

| 2004/9/11`9/26 |

¬ÑêY@uØÌívW |

¬ÑêY |

|

ØH

|

|

|

|

|

|

±ê¼ú{ÌüBÈfÅ[IÅ]ªÈü«ÍÈ¢BuØÚÌüµ³É´®µÄRONv@Bت{ÁÄ¢éÁ«[g©ÝAèGèÌÓ橳Ag¢â·³Óæ©ÈèEEEðnmµÄ¢éBPXXSNÈ~Abßs¯Wu_éPvŤYs¯Üðóܵ½Í©Aò§¯WAæTOñú{`H|W¼ÉüIBPXSWNbßsÅo¶BVUNu¬ÑNH|vðnÆBE³¢ÉtµAØnt̹ÉüéB

uú{ÁLÌCóÉbÜê½ÇÞiÈAOAZA`AOjðᡵAÌȪçÌNZ@iÒ«¨jðp¢Ä§ìµ½ìiÌØÚÌüµ³AØÌg©³ð´¶Ä¢½¾¯êÎK¢Å·Bv

ìiÍ¥AÙqíAÙqMAÁÁMAAoAÔíAéyAüêAAÔäB¶ÁAÚñÚñüêAâñÛAíñAØn«A·èMA~AÑÂAÔíAFA¤·~AÙq«A~AòâÄA͵Ak}§ÄAØ»Wté÷P[XÈǽlÅ·B¨â¹ÍèyÜÅB |

|

8/21`9/5

|

åò@]@â«àÌW |

åò@] |

©|

|

|

|

|

|

|

ìØM@aPXDT³SDOij |

|

|

| ]³ñ̨¨ç©ÅAg©¢«ið»ÌÜܽfµ½ìiAg¦Îg¤ÙÇ¡í¢[ÈéìiÅ·BìØMA«A

·µAqA

AÝoµA÷qA¬ÐûArAJbvÈÇB¨â¹ÍèyÜÅB |

|

|

7/3`7/18

|

rintarou yagi +tsuyoshi yamasitaW |

ªØÙ¾Y

Rºu |

¤

|

|

|

| 6/12`6/27 |

ü`älYW@©EG@ |

ü`älY |

©AG

|

|

|

| 6/3`6/7 |

rcNvW@

@@ |

rcNv |

ûÊ

|

|

|

| 5/8`5/23 |

RûÆã@©W |

RûÆã |

©| |

|

|

| 5/8`5/23 |

HcõFW@ìHÌ |

HcõF |

Ê |

|

|

| /3-4/18 |

y{åãW@ÆV |

y{åã |

©|

|

|

|

| 4/3-4/18 |

¼ËNqW@Aj~Y©çÌÖè |

¼ËNq |

Åæ |

|

|

|

| 2/7-2/22 |

Kq²¾W@WOOD CRAFTS WORKING |

Kq²¾ |

|

ØH |

|

| 2/7-2/22 |

àõIqW@L¯ÌX |

àõIq |

|

Gæ |

|

| 1/10-1/18 |

{[W@tXR |

{@[ |

|

Gæ |

|